Uma paciente chega ao consultório do analista para a sua primeira consulta. Apresenta-se e, antes mesmo de falar a respeito dos motivos que a levaram a procurá-lo, pergunta: “você vai falar alguma coisa, não é? Ou é daqueles que só escutam e não dizem nada?”. Esta pergunta chama nossa atenção para uma suposição de que os analistas, ou ao menos uma parcela deles, só escutam e não dizem nada. Mais ainda, expressa uma demanda dirigida ao analista no sentido de que ele garanta o fornecimento de algum tipo de resposta ao paciente, uma resposta que lhe pode ser negada. É certo que não se trata em psicanálise de oferecer garantias de respostas, ao menos não no nível de receitas ou estratégias de comportamento. No entanto, também não é verdade que o analista não diga nada. Não se trata de um silêncio gratuito, tampouco uma tática terapêutica em prol de uma pretensa neutralidade. A pergunta que essa paciente traz levanta questões importantes a respeito da técnica psicanalítica. Afinal, que tipo de resposta pode oferecer um analista? Obviamente não podemos imaginar uma forma de conduzir uma análise sem que ele diga alguma coisa, mas o quê? O que está em jogo quando ele fala ou se cala? A teoria nos mostra que não há como abordar este assunto sem que se compreenda a relação entre inconsciente e linguagem na experiência analítica.

Lacan nos ensina no Seminário 17 acerca do discurso do analista, um discurso diferente dos demais na medida em que leva até às últimas consequências a descoberta freudiana do inconsciente. Esta descoberta trouxe à tona um descentramento na experiência humana — mais precisamente, no nível do eu —, colocando em cheque seu status de senhor do corpo que habita. Ao escutar seus pacientes, Freud percebe que não é apenas o eu quem fala, mas também o sujeito do inconsciente. Portanto a questão a respeito das intervenções do analista não se coloca tanto do nível da fala ou do silêncio, mas em termos de para quem esta fala ou silêncio se dirigem. É justamente neste ponto que a análise se diferencia de outras formas de tratamento, pois recusa-se a estabelecer como pivô de sua experiência a relação entre o eu do analista e o eu do analisando. Em vez disso ela invoca o comparecimento do sujeito do inconsciente.

Se Freud desbancou, por assim dizer, o eu, não foi sem encontrar forte resistência. O próprio Lacan, no início de seu ensino, viu a necessidade de retornar aos textos freudianos e conceder uma atenção especial a essa questão, na tentativa de evitar que até mesmo os analistas da época caíssem na armadilha de restituir ao eu o seu lugar perdido. Este foi inclusive o tema do Seminário 2, no qual Lacan nos mostra que o eu é um objeto, uma imagem que se projeta na tela da consciência e constitui uma unidade (LACAN, 2010, p. 66). Esta concepção é fundamental na medida em que demonstra que, para o humano, a organização não é dada logo de saída. Essa imagem do eu vela o fato de que a nossa origem remete à entrada na linguagem, o momento em que somos mergulhados num caldo de significantes anterior a nós mesmos. Eis o que diz respeito ao inconsciente. Se o eu é uma construção imaginária, o sujeito é da ordem do simbólico, fruto de uma operação de linguagem.

A descoberta freudiana apresenta, portanto, a experiência humana em termos de uma divisão fundadora do sujeito, uma unidade clivada pela dualidade entre consciente e inconsciente (JORGE, 2008, p. 103). Isto significa que onde há humano, há, necessariamente, conflito psíquico. No insconsciente imperam as ambivalências, o “não” é inexistente e os pares antitéticos como amor e ódio, masculino e feminino, coincidem. A instância do eu, por outro lado, não suporta esta condição e instaura um funcionamento em que somente um dos elementos de uma oposição encontra lugar. É sobre este conflito que Freud se debruça em sua clínica.

Em 1910, no texto intitulado Sobre o sentido antitético das palavras primitivas, Freud aborda o modo pelo qual os pares antitéticos aparecem na linguagem. Trata-se de um trabalho fundamental da sua obra pois articula linguagem e inconsciente, e estabelece de forma sólida as bases para uma prática clínica que tem a fala do analisando como eixo principal. Esse texto foi elaborado a partir de uma dúvida que Freud carregava desde a Interpretação dos sonhos (1900), justamente a respeito de como as oposições e contradições eram ignoradas nos fenômenos oníricos. Ele havia observado esse fato, mas não compreendia seu funcionamento. Foi apenas mediante a leitura casual de um texto do linguista Karl Abel, que, dez anos mais tarde, conseguiu lançar luz sobre a questão.

A partir dessa leitura Freud observa que a tendência do trabalho dos sonhos pode também ser observada em algumas das línguas da antiguidade, mais especificamente, no idioma egípcio. Com base em uma série de exemplos, Abel (1884 apud FREUD, 1910/2013, p. 304) demonstra que na língua do Egito antigo havia um grande número de palavras que designavam uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. O termo “forte”, por exemplo, significava “forte” e “fraco” simultaneamente. Além disso, havia o caso de dois vocábulos de significados opostos que se reuniam formando uma só palavra, e conservando apenas um dos dois sentidos. Seria o equivalente à existência, em português, de uma palavra “velhojovem” que significasse apenas “jovem”, ou de uma palavra “foradentro” que significasse apenas “dentro”. A explicação dada por Abel, à qual Freud faz coro, consiste no fato de que produzimos os nossos conceitos por meio de comparações. “É evidente que tudo neste planeta é relativo e tem sua existência independente só enquanto é diferenciado em suas relações com outras coisas […]” (ABEL, 1884 apud FREUD, 1910/2013, p. 306). Não saberíamos, portanto, o que é o “claro” se não fosse pela comparação e oposição ao “escuro”.

“O ser humano não pôde adquirir seus mais velhos e mais simples conceitos senão em oposição a seus opostos, e apenas gradualmente aprendeu a distinguir os dois lados da antítese e a pensar em um sem medi-lo conscientemente pelo outro” (ABEL, 1884 apud FREUD, 1910/2013, p. 307).

O que Abel sugere com suas observações, e que certamente chamou a atenção de Freud, é a ideia de que há uma indistinção dos próprios conceitos opostos na raiz das palavras antitéticas, e que a separação tanto das palavras como dos próprios conceitos se deu mediante uma espécie de aprendizado gradual do homem. A propósito da comparação com os sonhos, Freud destaca ainda que os escritos de Abel sugerem não apenas inversões de sentido no egípcio arcaico como também inversões fonéticas — “supondo que o termo alemão gut [bom] fosse egípcio, poderia significar, além de ‘bom’, ‘mau’, e poderia soar, além de gut, tug” (ABEL, 1884 apud FREUD, 1910/2013, p. 310). De maneira semelhante, o sonho frequentemente apresenta inversões de sentido dos seus elementos (o que é masculino pode surgir como feminino, ou o velho como novo, por exemplo) e inversões na sequência em que as imagens aparecem — análogas às inversões fonéticas (FREUD, 1910/2013, p.311).

Essas hipóteses coincidem com o que Freud vinha observando há anos, e o permitiram confirmar sua concepção de que a expressão dos pensamentos no sonho possui um caráter regressivo e arcaico (FREUD, 1910/2013, p.311). A rigor, trata-se de um passo importante para a teoria freudiana do inconsciente, que, por sua vez, culminará na proposta do inconsciente estruturado como linguagem desenvolvida por Lacan. Como assinala Marco Antonio Coutinho Jorge (2008, p. 107), o que Freud encontra na estrutura das palavras primitivas é um paradigma que dá conta não somente do sonho, mas de uma série de fenômenos inconscientes. Freud traz essa questão em uma nota de rodapé do seu texto de 1910, afirmando que “é também plausível supor que o original sentido antitético das palavras mostra o mecanismo pré-formado que é utilizado, para fins diversos, pelo lapso verbal em que se diz o oposto do pretendido” (FREUD, 1910/2013, p.312).

Podemos compreender esses desenvolvimentos como uma confirmação de que aquilo que chamamos de comunicação comporta o equívoco na sua estrutura. Afinal de contas, nem sempre se diz o que se quer dizer. É com essa estrutura que a psicanálise trabalha, e é precisamente esta aptidão para o equívoco que o analista leva em conta na sua escuta. Dito de outra forma, o tratamento analítico gira em torno dos modos pelos quais o inconsciente se manifesta como linguagem.

Se Freud já percebia as contribuições que a linguística poderia trazer à psicanálise, foi com Lacan que estas articulações atingiram o seu maior alcance, a ponto de ele afirmar em uma de suas conferências que “a linguística é aquilo por meio do que a psicanálise poderia se prender à ciência” (LACAN apud JORGE, 2008, p. 112). Em outra ocasião ele é ainda mais enfático:

“Uma chance, contudo que se oferece para nós no que diz respeito ao inconsciente, é que a ciência do qual depende é certamente a linguística, primeiro fato de estrutura. Digamos de preferência que ele é estruturado porque é feito como uma linguagem, ele se desdobra nos efeitos da linguagem” (LACAN apud JORGE, 2008, p. 112).

Marco Antonio Coutinho Jorge, no capítulo Freud e os pares antitéticos do seu livro Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan v. 1 (2008), destaca que apesar de Lacan ser bastante claro quanto a isso, houve uma tendência em meio aos psicanalistas que o sucederam de estabelecer uma divisão demasiado radical entre os campos linguístico e psicanalítico. Dentre os fatores que levaram a essa distinção exagerada encontra-se, inclusive, um famoso artigo escrito pelo linguista Émile Beneviste intitulado Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana, no qual ele retifica a leitura que Freud faz do trabalho de Abel. Para Jorge, entretanto, a relação entre os dois campos é muito mais estreita do que aquilo que se fez parecer. Ainda que a linguística não opere diretamente com a ideia de uma significação inconsciente, ela encontra-se lado a lado com a psicanálise no que se refere à questão da ambiguidade na língua (JORGE, 2008, p.114).

A ambiguidade pode ser tratada no léxico de duas maneiras: a homonímia e a polissemia. A primeira “corresponde às diversas entradas no dicionário para uma mesma forma, ao passo que [a segunda] corresponde à enumeração dos diversos sentidos sob uma mesma entrada no dicionário” (JORGE, 2008, p.114). Das duas formas, a polissemia é a que apresenta de modo mais explícito o caráter ambíguo que um discurso pode assumir. A questão da significação antitética das palavras primitivas, por exemplo, constitui um caso particular de polissemia — uma enantiossemia (JORGE, 2008, p.114). Entretanto não é sequer necessário investigar as línguas primitivas para que se perceba que a ambiguidade e o mal-entendido permeiam desde sempre até hoje todas as tentativas de comunicação entre os humanos. Jorge cita uma série de exemplos atuais que apontam nessa direção:

“[…] em português, por exemplo, fala-se em fazer miséria para expressar o triunfo; exclama-se que algo é bárbaro, quando se quer expressar admiração; é-se doente por alguma coisa pela qual estamos apaixonados; quando se diz que alguém destrói um instrumento ou um esporte, queremos designar sua exímia perícia; algum evento pode estourar quando produz um grande sucesso […]” (JORGE, 2008, p.115, grifos do autor).

Se podemos resumir em poucas palavras aquilo que resulta da influência da linguística na psicanálise, é que a ambiguidade lexical, de certa maneira, abre caminho para que o inconsciente se manifeste. Isso repercute diretamente naquilo que diz respeito ao lugar do analista, na maneira como ele escuta e faz suas intervenções. A experiência analítica não evita a polissemia e não busca eliminar as ambiguidades, pelo contrário, o mal-entendido é justamente a matéria prima do trabalho analítico. O analista deve, portanto, trabalhar para que o analisando fale sem o receio de cometer equívocos, pois é por meio deles que pode emergir algo para além da imagem do eu: o sujeito do inconsciente.

REFERÊNCIAS

FREUD, S. Sobre o sentido antitético das palavras primitivas. (1910). In: Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. v. IX.

JORGE, M. A. C. Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan. v.1. 5.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LACAN, J. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

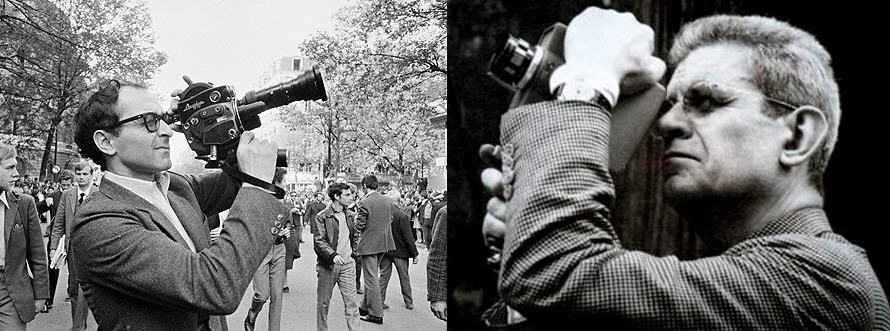

Patrick Werner dos Anjos. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2006) e mestrado em Pesquisa e Clínica em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2018). É psicanalista associado ao Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, seção Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia da Educação e Psicologia Clínica. Atualmente desenvolve pesquisas sobre os seguintes temas: teoria psicanalítica, arte, fotografia, clínica psicanalítica, formação do psicanalista.

- Instagram: @patrick_danjos

2 Comments

sprunkiretake

That’s a fascinating take on racing form – so much data to sift through! Reminds me of creatively mixing tracks in Sprunki Retake – layering sounds to find the winning combination. Great analysis!

arenaplus

Dice games are surprisingly mathematical! Thinking about probabilities & risk really enhances the fun. Seeing platforms like arena plus app offer diverse options-slots, live casino-makes it even more accessible & engaging for all levels. Great article!